Tales of Vesperia本 再録集1+2+既刊3冊 「Re:03」

A5 388P ¥1500 20220730発行

2010〜2016年に発行したTOVおっさん中心本の漫画と小説再録集。

以前頒布した再録集1「GARDEN」、再録集2「LINDEN」と既刊3冊分を収録しています。

少しだけ書き下ろしありで、イラストと小説3P分です。

おっさんとヴェスペリア家のシリアスほのぼので、どこを開いても愛されおっさんな再録集です。

収録内容

再録集1「GARDEN」

-------------------------------

「鍵の鳥」 2010.06

「Twinkle」 2010.06

「kafka」 2010.08

「Blind Justice」 2010.10

「咎人に降る夢」 2010.12

「GARDEN」 書き下ろし

再録集2「LINDEN」

-------------------------------

「ホログラム」 2011.12 ※ユリエス+おっさん

「流星群」 2012.12

「黎明クラシック」 2013.08

「HARVEST」 2013.10

閣下アンソロ

「LINDEN」 書き下ろし

(「LINDEN」に収録していたレイリタアンソロ寄稿分は、今回未収録です)

Re:03 追加分

-------------------------------

「猫騎士」 2013.12

「NOIR」 2014.12

「PARTY!」 2016.08

Re:03 書き下ろし

内容紹介

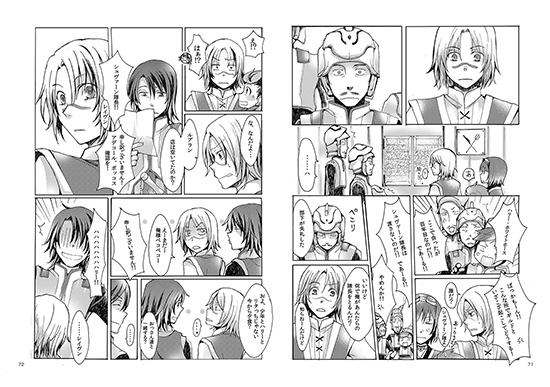

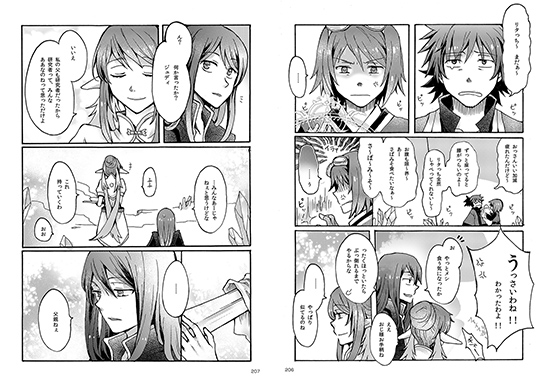

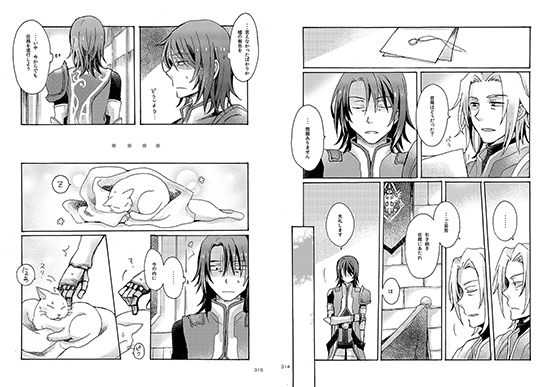

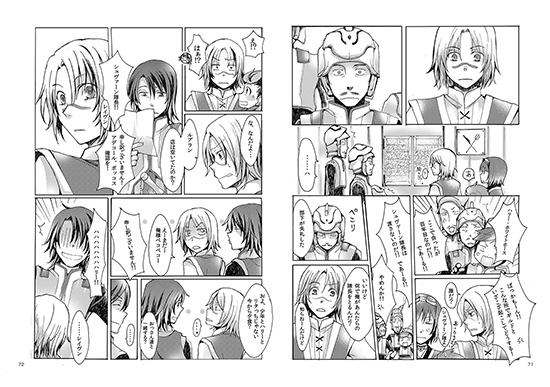

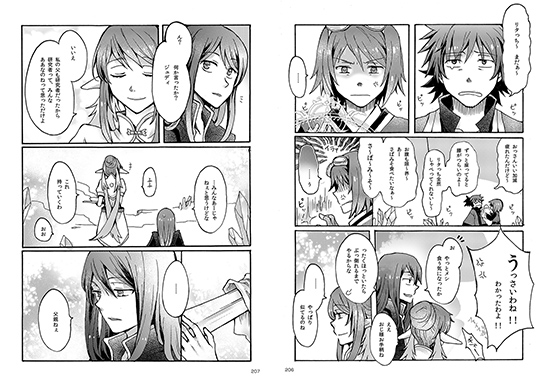

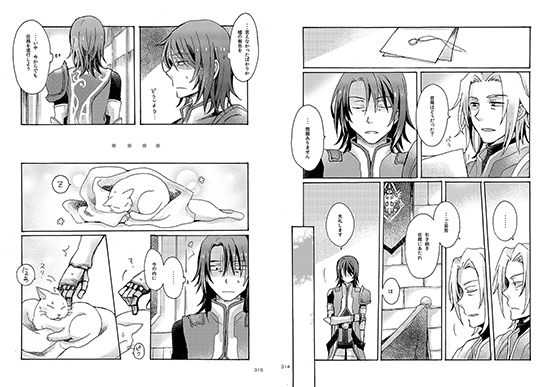

■comic■ 一部抜粋

|

■novel■ 「鍵の鳥」より一部抜粋

窓から差し込む斜陽に、室内の微かな埃が舞っているのが透かし見えた。

もうそんな時間かとため息をついた男は、最後まで馴染めなかった立派な椅子に腰掛け、深くため息をつく。

広い室内には窓側に大きな机と椅子、その前に簡易な応接テーブルがあり、後は小難しい研究書や資料が詰め込まれた書棚が並んでいる程度。完全に仕事一色の生活感を感じさせない空間だった。

壁には誉れある騎士団隊長を示す隊旗が掛けられている。その色は橙――ザーフィアス城内にある、帝国騎士団隊長主席シュヴァーン・オルトレインに与えられた執務室である。

かつてその部屋の主であった男――レイヴンは、随分帝都を離れていたにも関わらず、きちんと掃除もされている相変わらずの室内に苦笑した。変わった所と言えば、大きな執務机の上に書類が山を作っていることだろうか。

帝都ザーフィアスはつい半日前まで、暴走したエアルに覆われて人が住めない魔都と化していた。騎士団長アレクセイが謀反を起こし、満月の子エステルの力を利用した為である。

アレクセイの野望を阻止せんと赴いた凜々の明星(ブレイブ・ヴェスペリア)だったが、後一歩及ばず『ザウデ不落宮復活』というアレクセイの目論見は達せられてしまった。

アレクセイはその場を離脱し、凜々の明星一行は洗脳された状態で残されたエステルと戦う仕儀となったが、エステル自身の意思が勝り、帝都に巣食っていた膨大なエアルは元の姿を取り戻した――魔物も消え、異常成長した植物や汚染された空気や水も元に戻ったのである。

危機を脱した帝都では、早くも避難していた住民たちが戻りつつある。しかし街を守る結界魔導器(シルト・ブラスティア)は復旧しておらず、街の各所に破壊の爪痕が残されたまま……その上、避難先から帝都までの道中には野生の魔物も徘徊しているので警護の人手も必要だ。

畢竟、残された騎士団やこのザーフィアス城の中は上へ下へと誰もが忙殺されていた。

今夜はエステルの力を制御する為にも城で休養することになった凜々の明星も、今度こそアレクセイを止める為に明朝にはザウデ不落宮に向けて出発する。

「……ここが一番落ち着けるかと思ったんだがなぁ…」

レイヴンは小さくぼやいて椅子の背に凭れた。

最初こそカロルたちと共に下町の住人が避難している食堂で大人しくしていたのだが、城内が慌ただしくなるにつれ騎士の数も増えてきたので、面倒なことになる前にと人目を避けられる場所に移ることにしたのだ。少なくは無い年月を騎士団で過ごしていたので人目に付きにくい場所も熟知してはいたが、確実に誰にも会いたくないならこの執務室が一番だろうと思った。

しかし実際は、この部屋にいるとシュヴァーンで居た頃のことをあれこれと思い出してしまう……こういう書類にしてもそうだ、とレイヴンは机の山から一枚の書面を取り上げた。

「兵舎の壁の修繕……配給食の味の改善…? こんなのは係に直接言やぁいいのに……まったく、困った奴らだ」

シュヴァーンはアレクセイの作り出した幻影に過ぎず、実際は部下から慕われるようなご立派な人間ではない。けれど、何かにつけて尊敬のまなざしを向けられ、頼られるのは苦痛ではなかった。何より、まだ自分が誰かに必要とされていると実感出来ることに救われていたのかもしれない。

少し留守にすれば必ず書類で埋め尽くされるこの机もその象徴のようで、実はそれほど嫌いではなかった……そんなことを思い知らされては、死んだはずの人間を引きずったレイヴンも落ち着ける筈がない。

やはり大人しく地下牢で寝入るべきだったか……そう後悔しかけた時、書類の中に一冊の本を見つけた。

「これは……童話? そう言えば……」

以前街を歩いていた時に、下町の女の子が童話の本をどこかで落としてしまったと泣いている場面に遭遇した。

その童話は誰もが知っているものだったから、今度持っていってやろうと思って、部下に調達を頼んでいたのだ。

直後に天を射る矢(アルトスク)の仕事が入り、エステルが城から脱走してアレクセイにも仕事を任されたりと、シュヴァーンとして城に戻ってくること等皆無だったのですっかり忘れていた。

あの下町の女の子は無事だろうか……そんなことを考えてレイヴンが視線を落とした時、コンコンと部屋をノックする音が響いた。

一瞬ギクリとするレイヴンだったが、こんな時に掃除でもあるまいし、返事をしなければ諦めるだろう、問題など無いと息をつく。しかし、その予想はあっさりと破られることになった。

「――僕です。入りますよ」

ゲッと思う暇もあらばこそ、あっさりと開けられた扉の向こうに立っていたのは声から予想していた通り、レイヴンの……いや、シュヴァーンの良く知る人物。

「ヨ…ヨーデル殿下……」

「久しぶりですね、シュヴァーン。元気そうで何よりです」

にっこりと邪気のない笑みを向けられて、レイヴンは頬を引きつらせた。

この非常事態に当たって、評議会もとうとうヨーデルに指導権を委ねたと聞いたばかりだ。謂わば、次期皇帝と認められたようなもので、いま世界で最も多忙な人物である。

それがわざわざ訪ねて来るなど碌な事ではないだろうが、それ以上にシュヴァーンの執務室に”レイヴン”が居ることの不自然さなどお構いなしで、ヨーデルははっきりと『シュヴァーン』と呼んだ。

「……シュヴァーンなら、アレクセイの謀反に加わってたって話でしょ。それに、今頃バクティオン神殿の瓦礫の下ですよ」

「おかしいですね。フレンから聞いていた話とは違っているようですが」

若き理想に溢れた騎士を思い出して、レイヴンはそういうことかと顔を顰めた。

帝都が汚染されていた時、ヨーデルはフレンに助けられてハルルに避難していたと聞いている。大方その時にでも余計なことをヨーデルに喋ってしまったのだろう。

「あのお喋りめ……」

恨めしく呟いたレイヴンに、ヨーデルはくすりと笑った。

「本音が出てしまっていますよ、シュヴァーン」

「……そいつは失礼。それで、次期皇帝におなりの多忙な殿下が、今更反逆者に何の御用がおありで?」

この一見柔和な皇子が実は一筋縄ではいかないことを知っているレイヴンは、諦めてそう尋ねた。しかし満面の笑みを向けられて、早くも後悔が這い上がってくる。

「それはですね、シュヴァーン」

「あー…ちょっとお待ちを。俺はシュヴァーンじゃなくてレイヴン。シュヴァーンはバクティオンで死にました。罪人として刑に服せと仰せなら、全部片を付けた後でこの首いくらでも差し出します。ですが、そうでないなら……」

言いかけた言葉を今度はヨーデルが遮って、不思議そうに首を傾げた。

「でも、貴方はシュヴァーンでしょう」

直球で来るからこの皇子は始末に終えない……レイヴンはため息をついた。何やら、これから言われることの予想が付いてしまった為だ。

「僕は罪人やレイヴンという人に会いに来た訳じゃありません。我が帝国騎士団の英雄シュヴァーン・オルトレインに話があって来たのです」

やはり――と苦虫を噛み潰したような顔のレイヴンを意に介さず、ヨーデルはにこやかに予想通りの言葉を口にした。

「今こそ帝国騎士団が必要とされる時――シュヴァーンには、アレクセイに代わりその総指揮を執って欲しいのです」

にこにことした毒のない笑みで『皇帝』としての絶対権力を行使した青年は、それを自覚せぬほど愚鈍ではない。それでもこうして柔らかな日だまりのように在れるのは、”強さ”だとシュヴァーンは思っていた。昔から好ましく思っていたところでもある。

けれど今のレイヴンには、答えは一つしか無かった。

「今の俺はレイヴンで、シュヴァーンは死にました」

ただ、先ほどと同じ言葉を繰り返す。

どの道、凜々の明星に命を預けた今となっては、当面勝手に投獄されて獄死することも許されない。

そして何より、もう二度とシュヴァーンに戻る気は無かった。

だからそれがこの時の唯一の答え。

時はザウデ不落宮の復活直後――アレクセイが星喰みを呼び戻してしまう数日前のことだった。

-------------------------------------------------------------------

「猫騎士」より一部抜粋

「は? ……もう一度言っていただけますか」

帝都ザーフィアスの王城内にある帝国騎士団団長の執務室――それも正規の執務室では無く、団長自らが蒐集した秘蔵の古文書等が多く眠っている為、本当に極限られた者しか入室を許されない城内の奥まった一室。

そこで、執務机を間に団長のアレクセイと隊長主席のシュヴァーンは向かい合っていた。

それ自体は珍しいことでは無いし、公には出来ない密命が下されるのも最早日常化したことではあったが、シュヴァーンが下された命令を聞き直したのは初めてのことだった。

アレクセイは相変わらずの不機嫌そうな表情で、しかし今度は失望を交えたため息も足して、一度目と同じように淡々とその命令を告げた。

「君に今回任せたい相手は、猫だ。先日、ハーディス侯爵の屋敷に生まれたばかりの仔猫を闇に葬って来て貰いたい」

「……猫…ですか………」

古文書と一緒に蒐集されている様々な魔導器――その大部分はどんな用途に使われるものか想像も付かない形状をしている――が時折上げる、どこか間の抜けた起動音だけが部屋の静寂に漂っていたが、かと言って冗談でしょうと切り返したり、ましてや笑ったりなど出来る雰囲気では無い。かつてのアレクセイならともかく、ここ数年の彼には冗談やユーモアなど存在しないことを、シュヴァーンは誰よりも良く知っていた。

詳しくはここに、といつものように命令書を渡され、もう用は済んだとばかりに別の案件に取りかかった様子のアレクセイに、ため息を飲み込んだシュヴァーンは、敬礼と共に踵を返す。

どんなに非道だろうが無慈悲だろうが、はたまた今回のような突飛なものだろうが、所詮シュヴァーンは命令を断る権利など持ち合わせていないのだった。

◇◆◇

その日の深更、シュヴァーンはいつものように闇に溶けやすいルートを選んで目的の屋敷に潜入し、頭に入れた見取り図を頼りに廊下を進んでいた。

アレクセイから指定されたハーディス侯爵は先代の皇帝の大叔父に当たる老人で、子どもに恵まれなかった為か愛猫家として有名だ。その触れ込みは伊達では無いらしく、広い屋敷内に猫を何匹も飼っており、豪奢な部屋を一室ずつ与えているという。それどころか一番可愛がっていた今は亡き愛猫には北棟を丸ごと棲み家に当てていたというのだから凡人には全く理解出来ない。尤も、標的の仔猫とやらはその北棟の主の唯一残った忘れ形見であるらしく、北棟を一匹で占領しているというので、忍び込む方としては有り難いのだが。

「……まさか、猫まで斬る日が来るとはな」

数々の凶刃を振るってきた深紅の剣に手を掛けて、シュヴァーンはため息と共に独りごちた。

アレクセイから直接は聞かされなかったが、命令書と集めた情報によると、以前アレクセイはハーディス侯爵の愛猫に実験を施したことがあるらしい。わざわざその猫を選んだのは偶然なのか、それとも侯爵の猫ということに意味があるのか、とにかく当時その猫は侯爵と共に城内に住んでいて、近くで経過を観察出来ると思ったのかもしれない。

しかし実験は成功しなかった。人工的に特殊な力を持った子を作り出せるかという実験だったが、生まれた仔猫にその兆候が見られず失敗となり、挙句に侯爵が隠居を宣言して猫と共に館に引っ込み、猫も死亡。残された子供は一匹だけだが、隔世遺伝で更にその子孫に影響が出ないとも言い切れず、実験の痕跡を消す為の今回の任務ということらしい。

シュヴァーンはとうとうため息をついて、目的の部屋に侵入した。

人の気配は無いが、防犯用の魔導器が反応して、いつものようにまずはそれらを無力化させる。

猫一匹に全く大した警備だと呆れながら歩を進めて、そうしてようやく対面した猫は、天蓋付きの豪奢な寝台の上に毛皮を敷き詰められた寝床の中――広すぎる寝台とは打って変わって小さく丸くなって眠っていた。

真っ白な体毛が小さく上下していてかろうじて生き物だと分かるが、一見すると小さな毛玉のようである。

「……悪く思うな」

我ながら無茶な台詞とともに数多の血を吸ってきた深紅の剣を構えた瞬間こちらの気配を察したのか、猫の耳がピクリと動き、閉じていたつぶらな目が開いた。

ガラス玉のように澄んだ光を湛えた瞳がまっすぐにシュヴァーンを射る。

わざわざ剣など使わなくとも、少し力を加えただけで消してしまえそうな小さな命――

無抵抗で小さく弱いものに害をなすことへの罪悪感か、思わず剣を止めてしまったシュヴァーンに、状況が分かっているのかいないのか、その真っ白な仔猫はまるで親にでも甘えるように一声、鳴いた。

――にゃぁ〜

「……………………」

ピシリと固まってしまったシュヴァーンは数秒の後、何とか縫い止められていた視線を外して深呼吸した。

今までのように、任務任務と自分に言い聞かせ、心を鬼にしてもう一度剣の柄を握り直す。

しかし、再度視線を向けた猫は、こちらに来ようとしているのか身を乗り出し、敷き詰められた毛皮の端から僅かな段差を転がり落ちた。

思わず手を差し伸べたくなったシュヴァーンの心情を余所に、くるりと小さく一回転した猫は、状況が分からないというようにぱちくりと瞬きした後、目に入ったシュヴァーンを呼ぶようにニャーと再び訴えてきた。

「………………………………」

その場に固まったまま逡巡すること数秒、シュヴァーンは静かに目を閉じて、持っていた剣を一閃させた。

翌朝、ハーディス侯爵の屋敷北棟では、大変な騒ぎとなった。

昨夜の内に賊が侵入した形跡があり、北棟の猫が忽然と姿を消していたのだった。 |