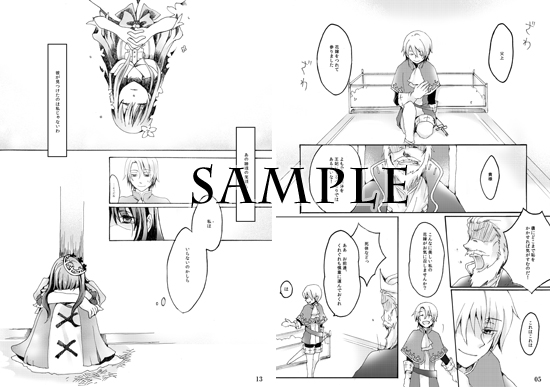

■カンタレラ novel■ 一部抜粋

――私の声が聞こえるかい?――

宵闇から響く懐かしい声音に、彼女はゆっくりと瞳を開いた。

光の射さない場所にあっても、雪のように白い肌の中で赤い唇が滴るように僅かに動く。

「聞こえているわ。馬鹿にしないでくださらない?」

――相変わらず君は元気だね。しかしそれなのに、あの声は聞こえないのかな?――

問い掛けに対する答えは、間髪入れず返された。

「何も聞こえないわ」

――聞こえないのではなく、聞かないのだね、君は。――

「……私には心のない言葉なんて聞こえない。聞こえたって意味が無いわ。どうせ誰もこの境界は越えられないのだもの」

彼女の言葉に、宵闇は微かに作為的なため息をつく。

――さあ、それは困った。このままでは、彼までここに来てしまう――

「来ないわ」

――私は些か彼が苦手でね。ここで騒がれるのはご遠慮願いたい――

「だから来ないって……」

――では、もう一度復讐劇を始めるかい?――

「復讐……」

また繰り返すのか。

かつて継母にしたように、あの愉悦と空虚に満ちた惨劇の夜を?

――だって君は、彼のせいでこの境界を越えてしまったのだろう?――

事実であるような、事実ではないような、不思議な気分だった。

そう言えば、彼に実際に会ったのもあの夜が始めてだったのだと、彼女はぼんやりと思い返した。

待ち焦がれてようやく訪れた目覚め――しかし最初に目に飛び込んできたのは、夢の世界で待っていた美しい王子の瞳が、失望に翳った様だった。

「私は確かにあの人が憎いわ。でも……」

それでも彼に害を為すことは出来ないのだと、彼女は仄暗く笑った。

そう、彼はまるで、タチの悪い高貴な毒薬のようだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「誰ぞ! アルテローゼを捕らえよ!」

淑やかさの中から溢れ出した凛とした声は辺りの空気を震わせ、彼は目を瞠って彼女――野薔薇姫を見つめた。

言い伝え通りだとすればまだ幼さの残る年齢であるのに、一国の王女に相応しい高貴な威厳を持っていた。

優しげな美貌を更に輝かせる気高さに、彼の胸はますます熱くなる。

少しでも彼女の近くに居たくてそっと手を握った。

僅かに驚いた彼女は一度嬉しそうに微笑み返してくれた後、眼下に引き倒された魔女へと視線を戻した。

そんな二人を見たアルテローゼは、嘲笑も露わに顔を歪ませる。

「その年でもう男を抱き込んだって訳かい! これは恐れ入ったねぇ、賢女たちの贈り物も役に立ったじゃないか」

「――哀れな魔女よ、私の花嫁を愚弄するのは止めて貰おう」

見かねた王子が姫を背に庇ってそう言えば、アルテローゼの顔は憎しみに染まり、捕らえていた兵の手を振り切って古ぼけた杖を掲げる。

「哀れ? 哀れだって? 私を哀れむって言うのかい、青二才の坊や!」

「っ、やめてっ……!」

「姫っ!」

悲鳴を上げて割って入ってきた野薔薇姫に驚いた彼は、とっさに腰の剣を抜き、振り切っていた。

苦悶の悲鳴を上げて倒れたのはアルテローゼ――刃を受けたその片側の目から鮮血がしたたり落ちる。

「おのれっ……おのれ、よくも!」

呆然としていた周りの兵が慌てて数人がかりで押さえつける。

「……姫、大丈夫ですか?」

「……く」

「え?」

「…やく、早くその者を引き立てよ! もう二度とこの国の土を踏めぬものと思え!」

支えた華奢な体は細かく震えてはいたけれど、告げた声音も内容も気高い王女に相応しいもので、彼は改めて、理想の花嫁に出会えたという感慨を深くしたのだった。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「――ならば、ある男の特殊な性癖を、君の復讐に利用してみようか」

姫に語り掛けたその言葉を聞いた瞬間、エリーゼの冷たい肌に、更に冷たい何かがざわりと這い上がってくる気がした。

生者で無い自分には分からないが、生者であった時の感覚が本能的に悟る。

――これは鳥肌というものだ。

思った瞬間、一般的に魔女と呼ばれるものに当たるエリーゼの力を使ったであろうメルヒェンの指揮棒の先から、聞き覚えのあるメロディが流れてきた。

出来ればもう一生、聞きたくなど無かった旋律。

―― テッテンッテレレッテレレッテレレッテッテンッテレレッテレレッテレレッテッテンッテレレッテレレッテレレッテレレテレテレレレテレレレテン !

旋律が戦慄を生む……なんて、物語の策者のようなことを思いながら、エリーゼは身構えた。

しかし次に聞こえてきたのは予想していた唄では無かった。詩はほとんどお馴染みのものだったが、唄に乗せる余裕も無いとばかりに、にゅっと現れた腕が真っ直ぐにエリーゼに向かって伸ばされたのだ。

「僕の理想の……死の女神は、ここに居たんだね! エリーゼ!」

そのまま抱きついて来そうな勢いの男の体を、エリーゼはメルヒェンに抱かれた体勢のまま器用に蹴り飛ばした。

「……エリーゼ……」

「ハァハァ……ダ、大丈夫ヨ、メル。アイツハ無事ニ迷イノ森ヘ至ッタハズダカラ」

後のことなど知りもしない。

そう目も耳も塞いだエリーゼに、メルヒェンは苦笑して、「少しフォローしてくるよ」などと言って追いかけて行ってしまった。

「何ヨ、メルノ馬鹿……」

少しも嫉妬してくれないのが悲しい……それがエリーゼの乙女心なのだが、考えてみれば相手がまあアレなのだから仕方が無いのかも知れない。

男との出会いは、本当に偶然だった。

エリーゼにとっては抹消したい少し過去の話である。

|